【ノンフィクション】陳清波<後編>「ゴルフをやってきてよかった」

ノンフィクション

ノンフィクション

2025年1月14日、93歳でこの世を去った陳清波。長年にわたり彼を取材し続けてきた著者が、その思い出を綴る。

TEXT/Ken Tsukada PHOTO/Seiichiro Matsuoka、Takanori Miki、Yasuo Masuda

>>前編はこちら

- 1月14日、レジェンドプロ・陳清波が、93歳でこの世を去った。ゴルフ界に残したものは計り知れない。長年、陳清波を見て、聞いて、書いてきた著者が、伝説から歴史となったプロゴルファーの想い出を綴る。 TEXT/Ken Tsukada PHOTO/Seiichiro Matsuoka、Takanori Miki、Yasuo Masuda 陳清波 ちんせいは。1931年台湾生まれ。1……

陳さんは努力の人で

向上心の塊だった

陳さんは1954年と翌55年の半年ずつ、川奈ホテルゴルフコースに修業に来たことがある。淡水のゴルフ場で覚えたフックグリップのゴルフはショットが安定しなかったのを、大先輩の陳清水プロに見てもらったらどうかという周囲の日本人の勧めに乗った。

「清水さんはアメリカでゴルフを勉強してきた人だから、グリップがスクエアなんだね。それを教えてもらいましたけど、これが大変でね。フックに握っていた両手を1日1ミリずつ、本当に1ミリずつスクエアに直していってさ」

努力と向上心が“教え”につながる。「フックに握っていた両手を1日1ミリずつ、本当に1ミリずつスクエアに直していった」

しかしそう簡単に直るはずもない。そこに現れたのがベン・ホーガンだった。ウェントワースで見たホーガンの地を這うような低い弾道のショットに魅了された陳さんは、ホーガンもスクエアグリップにしているのを知り、目に焼き付けて映像を保存した。

「もちろん真似るにはあまりにも短い瞬間の映像だからね。ホーガンのからだ全体の動き、部分的なからだの動きを思い出しながら勉強しましたよ。リストコックの柔らかさ、フットワークの軽快さや腰の動きにも目を奪われたね」

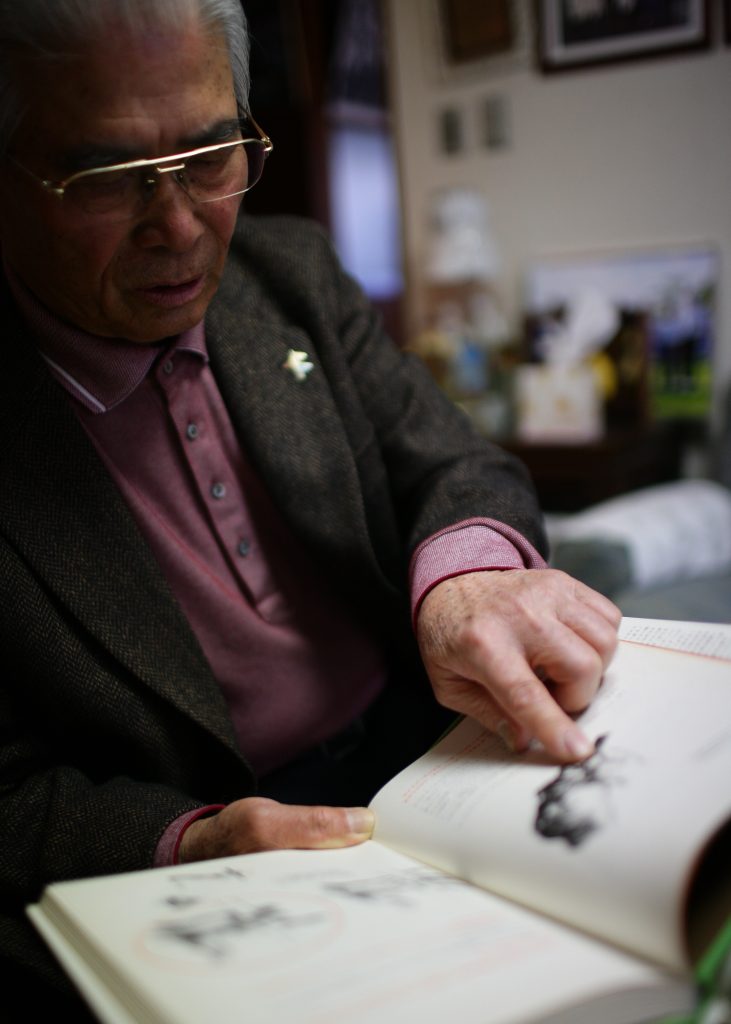

この後、陳さんはホーガンの『モダン・ゴルフ』を手に入れ、本からも技術を学んでいる。

ベン・ホーガンに魅了された。「リストコックの柔らかさ、フットワークの軽快さや腰の動きにも目を奪われたね」

陳さんはまごうかたなき

昭和のプロゴルファーだった

陳さんはマスターズの話になると「いまでも悔やんでいるんだ」と言って、クリークを持っていけばよかったと話す。持っていけばもっとオーガスタを攻略できて、いい成績が残せたはずという。ではなぜ持っていかなかったのか。

「だって、クリークなんて年寄りの使うクラブだよ。プロの私が使うわけにいかないじゃない。使ったら笑われちゃうよ。ロングアイアンでビシッと打って、グリーンに止めるところを見せなくちゃプロじゃないもの」

まさに昭和のプロの面目躍如だ。

プロゴルファーの矜持と責任感。「ロングアイアンでビシッと打って、グリーンに止めるところを見せなくちゃプロじゃないもの」

あるとき、陳さんの取材で河口湖CCに行ったら、いつもはそのようなことはないのに、練習場でボールを打ってきたと話す。その理由がいかにも陳さんらしかった。「このところ練習から遠ざかっていてね。だから変なスウィングをして写真に撮られたくないわけ」

陳さんはなかなかの完璧主義者で、少しでも自分のイメージとからだの動きが合わないと、気分が優れない。フットワークの足の運び、フィニッシュでのクラブの収め方……などなど、ほんのちょっとした動きの違いに陳さんは敏感に反応する。だから撮られた写真をよくチェックする。

責任感も強い人だった。雑誌で読者に教える以上、自分で納得した正しい動きを見せなくてはいけないと考えていた。だから書き手の私も、陳さんの思いを間違いなく伝えるべく時間をかけた。

あるとき陳さんから「塚田さんの書いた原稿を読むと、ゴルフがとてもうまい人が書いているなって思うよね」と褒められた。これは私の宝となる言葉だ。

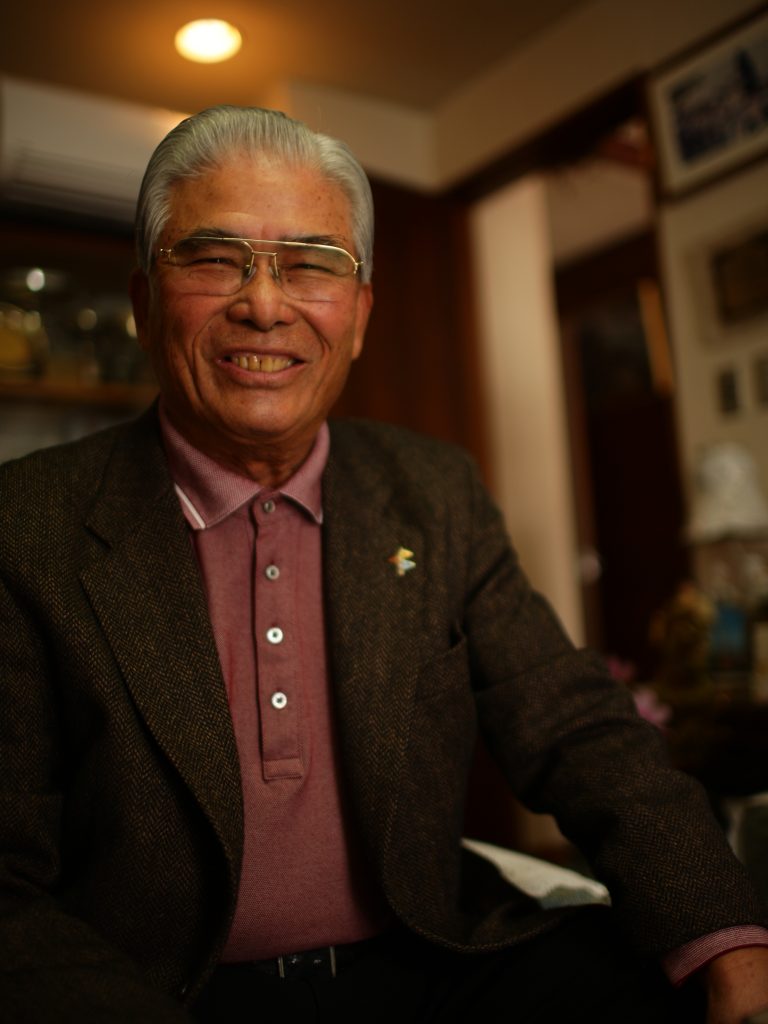

「私はゴルフをやってきてよかったと思っているの。世界中のいろんな人と交流ができたし、楽しい思い出がいっぱい。大好きな日本で幸せな人生が送れてきたし、やっぱり私は運がいい男だよ」

何かの折に陳さんがしみじみ語っていたことを思い出す。よかったね、陳さん。ありがとう、陳さん。

ゴルフを愛し、ゴルフに愛された。「世界中のいろんな人と交流ができたし、大好きな日本で幸せな人生が送れてきた」

* * *

「杉本英世は、この打法で数多くのピンチを救われた」

(菅野徳雄/ゴルフジャーナリスト)

陳清波について杉本英世から何度も聞かされた話をしよう。

陳清波が川奈ホテルGCへ“修行”に来た1955年。その時、杉本は高校を卒業して、川奈で働き始めたプロの卵だった。その杉本が陳の練習を見て驚いたのは、これまで見た川奈での先輩たちの打法と球筋が全く違っていたことだった。

先輩たち──後で知ることだが日本の多くのプロも同様──はフェード打ちが主流。川奈・富士コースは左サイドに危険が潜み、フェードが安全だった。ところが陳の球筋は真っすぐ行って落ち際にかすかに左へと切れるドローボール。しかも初めは低く出て、途中からぐっと上昇する強い球筋だった。よく観察すると両ひざの平行移動でボールをインパクトで上から押し込む“ダウンブロー”打法。陳が育った風が強い台湾・淡水GCだからこそ生まれた打法だった。

川奈の強風を切り裂く陳の球筋に魅せられた杉本は、教えを乞いたかったのだが、杉本の師匠は時のヘッドプロ、石井茂。徒弟制度の中で師匠を差し置いて陳に直接教えてもらうわけにはいかず、陳の技術を目で“盗む”しかなかったという。

当時も今も川奈に打ちっ放しの練習場はないので、陳の練習は川奈・大島コースで行っていた。だから実戦に即した練習を杉本は目にしていたというのだ。芝からのアイアンショットではライが悪くてボールが芝に浮いていなくても、ダウンブローに打てば解決できる。昔でいうパンチショットである。スウィング円弧はクオーターでも飛距離は変わらず、風に影響されにくい球筋。杉本はこの打法のおかげでピンチを救われたこと数え切れないと述懐した。

陳のドローボールについて、これも後で知ったというが、当時、フックではない真正ドローボールを打っていたのは日本では陳一人だったろうと杉本。陳の次の世代を背負って立った杉本は今でも陳を師として胸に秘めている。

実は、わたしは陳のマネジャーを2年ほどやっていて、その後杉本とは50年ほどのつき合いになるので、陳を尊敬する理由がよくわかるのだ。

「コッキングはレボルタから続く技術の王道だった」

(永井延宏・プロコーチ)

陳さんには98年頃、月刊ゴルフダイジェストの連載インタビューのために初めてお会いしました。それまでは伝説的な存在だったんです。

陳さんから学んだ最も重要な技術はコッキングの技術です。これはベン・ホーガンから学んだものだそうですけど、1930年代のジョニー・レボルタから始まる「技術の王道」を継承したものです。

陳さんがワールドカップの台湾代表としてイギリスのウェントワースに行ったとき、ホーガンの技術をひたすら見て学んで勉強したそうです。ホーガンは若い頃、ルーズなオーバースウィングでフックに悩んでおり、メジャータイトルも取れなかった。それを修正して超一流選手になりましたが、彼が影響されたのがジョニー・レボルタ。若き日のホーガンが、レボルタのグリーン周りからのコッキングでショートチップをさばくのを見て感銘を受け、そこからコッキングの研究に入ったそうです。これが技術の王道なんですね。僕もこれでコッキングへの理解はすごく深まりました。

もう1つ大切なことは、向きと球筋の関係。陳さんはドローヒッターですけど、欧米の選手はドローヒッターであろうが、フェードヒッターであろうが、コースに対しては同じ位置にティーアップしている。これをすごく説明してくれて、それを僕なりにアレンジし形にして、今も話をしています。実際、2000年にタイガー・ウッズが勝ったぺブルビーチの全米オープンを見に行って納得しましたし、陳さんが、非常に論理的にグローバルスタンダードを追求していたことがわかりました。

ご自身で実践されていたことにも「理にかなったこと」は多かった。歳を取ると一番しんどいのが前傾角度を深くすること。だから確か8番アイアンから全部同じ長さにしていたはずです。

何より陳さんは、教えることが大好きで、非常に丁寧に指導する方でした。プロとして、アマチュアに対するプライドとホスピタリティをお持ちでした。一度、僕たちのレッスン会にお付き合いしてくださって、薄謝ですがお礼を渡そうとしたら、「ふざけるなよ」と。非常に印象深いです。

陳さんが日本のゴルフ界に残してくれた「技術の王道」を、僕らも引き継がないといけないと思っています。

週刊ゴルフダイジェスト2025年2月18日号より

レッスン

レッスン ギア

ギア プロ・トーナメント

プロ・トーナメント コース・プレー

コース・プレー 雑誌

雑誌