河本結は“瞑想”で復活!<後編>自律神経が整うからパフォーマンスがアップする

月刊ゴルフダイジェスト

月刊ゴルフダイジェスト

河本結は、「瞑想」を取り入れたことで、スランプを脱することができたという。瞑想というとスピリチュアルなイメージがあるが、順天堂大学の小林弘幸氏によると、ゴルフのパフォーマンスを上げるうえで、科学的にも根拠があるのだという。

TEXT/Kosuke Suzuki PHOTO/Hiroyuki Okazawa、Tadashi Anezaki、Getty images ILLUST/Saekichi Kojima

解説/小林弘幸

順天堂大学スポーツ医学研究室教授。自律神経研究の第一人者で、日本体育協会公認スポーツドクター。ゴルフも好き

>>前編はこちら

- 「瞑想」と聞くと、スピリチュアルなものをイメージする人も多いかもしれないが実はエビデンスもある科学的なもので、河本結が長いスランプを乗り越えて復活優勝する原動力にもなったという。その正体と効能を調査した。 TEXT/Kosuke Suzuki PHOTO/Hiroyuki Okazawa、Tadashi Anezaki、Getty images 河本結……かわもと・ゆい。……

瞑想は自律神経を

安定させるのに有効

では具体的には瞑想は体にどんな影響を及ぼすのだろうか。順天堂大学医学部教授で、プロスポーツのチームドクターなども務める小林弘幸氏に話を聞いた。

「瞑想で集中することは、自律神経を整えるのに大きな効果があります。自律神経とは、体温や心拍、代謝など意思とは無関係な体の状態をコントロールしている神経系ですが、自律神経が安定していると血流がよくなり、体が思ったように動くんです。自律神経をコントロールするには呼吸がとても重要なのですが、瞑想は呼吸を意識するうえでとても有効な手法といえると思います」

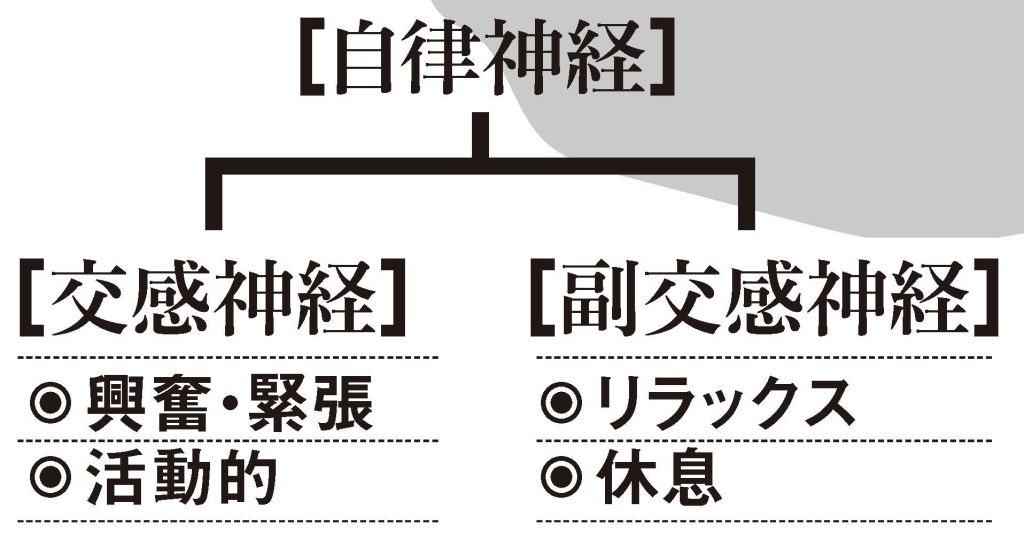

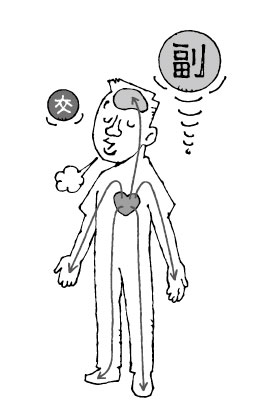

自律神経には交感神経と副交感神経があり、前者は体を緊張させ、鼓動が速くなって血管を収縮させる働きをし、後者は体をリラックスさせ、鼓動はゆっくりになって血管を弛緩させるように働く。このうち副交感神経が優位な状態のほうが、脳や手足の末端まで血流が行き渡るので、指先まで脳の指令が届き、イメージどおりにスムーズに動けてパフォーマンスが上がりやすい。

ゴルフにおいては、朝イチのティーショットやバーディパット、バンカーショットなどの緊張するときはとくに完全に交感神経優位になってしまうが、瞑想によって身に付けた呼吸法で、これを意図的に副交感神経優位な状態にしやすくなるというわけだ。

「とはいっても、緊張しない人間はいません。ですがそれを無理に緊張しないようにしようとしても、逆にストレスがかかって交感神経優位に働いてしまいます。しかしイメージトレーニングによって『やるべきこと』を事前にしっかり決めておけば、そこに集中して丁寧にプレーできるようになります。仮にそれでミスしても、取り返そうとせずに受け入れてプレーすることで副交感神経が優位な状態を保てます」

河本はプレー前夜のイメージトレーニングによって「全ホールバーディ」のプレーを思い浮かべるという。これはつい悪いイメージばかり浮かびがちなゴルフにおいて、事前に最高の状態をイメージしておくことによって完璧なショットもバーディパットも、すべて「想定内」でプレーできる準備になる。同時に、最高をイメージしていても必ずしもそうなるわけではないこともわかっているので、そのとおりにいかなくても「ミスは起こるもの」と受け入れることもでき、「あそこに出しておけば自分は次にいいショットができる」という切り替えもしやすい。イメージによる準備によって、常に落ち着いたメンタル=副交感神経優位でのプレーにつながるわけだ。

トップアスリートが口にする「ゾーンに入る」という状態も、副交感神経優位な状態に起こる現象だが、河本は瞑想からメンタルトレーニングすることによってそれに近い状態を保っているといえ、「目の前の一打に集中できる」というのも、まさにその状態を指しているといえるだろう。

自律神経とは……

体の調子を無意識に調整している神経系

呼吸や体温、血圧、心拍、消化、代謝などの生命活動を維持するために無意識下で働く神経系。交感神経と副交感神経からなり、交感神経優位だと体が興奮・緊張状態になり、副交感神経優位だとリラックス・弛緩する

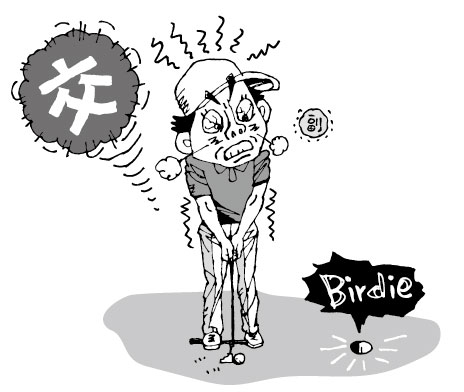

ゴルフは交感神経優位になりやすい

プレー中は交感神経優位になりやすく、バーディパットやトラブルショット時はとくに顕著。緊張してミスをし、それが連鎖するのは明らかに交感神経優位の状態だ

自律神経を整えるカギは呼吸にある

瞑想で集中し呼吸を整えることで交感神経の働きを抑え副交感神経が優位になる。すると血流がよくなって脳や四肢の末端まで血液・酸素が行き渡り、体が思うように動くようになってパフォーマンスアップにつながる

瞑想は呼吸に集中するテクニックのひとつ

自律神経は本来無意識下で働くものだが、これを意図的に整え副交感神経優位にするには呼吸が重要。瞑想は呼吸のコントロールのために有効なテクニックだ

自律神経を整えるには

「皿洗い」が効果的?

自律神経を整えるには、呼吸以外にも方法はあるのだろうか。引き続き小林教授に話を聞いた。

「瞑想の主目的もこれだと思いますが、まず呼吸はとても大事。鼻から3秒吸って、6秒かけて吐く『1対2』の呼吸が基本です。これはいつでも簡単にできるしとても効果があるので、ぜひ取り入れてほしいですね。そのうえで、ゴルフのプレーではゆっくり動くことを意識してください。スロープレーはダメですが、自律神経を考えたら走るのは絶対NG。ミスする人は急いでいる人です。ゆっくり動いて、ボールに向かいながら『1対2』の呼吸をして次の一打をイメージすれば、安易なミスは減るはずです」

スロープレーにならずにゆったり落ち着いてプレーするためにも、ムダな動きを省いたり事前の準備、動線の工夫などで、ゆっくり動ける時間を作ることが大事になりそうだ。

しかしゴルフでは、自分のプレーは遅くなくても前が詰まって後続の組に追われると焦ってしまう。それを防ぐためにはトップスタートでのプレーがおすすめで、小林先生自身もトップスタートの予約を取ることが多いそうだ。

「自分にとって心地いい一定のリズムで動くことも、自律神経を整えるために非常に有効です。この『自分にとって心地いい』テンポは人それぞれなので、それを見つけられると強いですね。プレー前に自分の好きな曲を聴くアスリートは多いですが、これは『心地いいリズム』の音楽を聴くことで自律神経を整えているんです。これは日常から意識できることですので、普段からリズミカルな作業を習慣づけるのも有効。皿洗いなんかをリズムよくこなすと気持ちよくなるので、ぜひ日ごろからリズムを意識してやってみてください」

プレー中のリズムを整えるには、歩くテンポを意識することや、プレショットルーティンを徹底することなどが大事。ゴルフは「待ち」の時間が長いスポーツだからこそ、待っている間に失われがちなリズムをショット前のルーティンでいつものテンポに引き戻すことで、いい状態でショットに臨みやすい。また、ルーティンは迷いを断ち切って「決められたことを実行する」ステップとしても有効だ。

さらにミスした後などは、指先で体のどこかを軽くトントンと叩く「タッピング」をすることで、自律神経を整えることができるというので、やってみよう。

小林先生は消化器官の専門家でもあるが、自律神経を整えるには腸内環境も重要だという。普段からヨーグルトやバナナなどを食べる習慣をつけ「腸活」することで、交感神経の暴走を防ぎ、副交感神経優位に持っていきやすくなる。カートにもバナナを1本、置いておきたい。

「皿洗い」のリズムは自律神経を整える

一定のリズムで淡々と行う作業は、自律神経を整えてくれる効果がある。皿洗いをリズムよくやっているとだんだん気持ちよくなってくるが、こういった日常の所作も自律神経の安定には有効だという

腸内環境が整うと自律神経も整う

腸内環境が整うと、自律神経も整う。ビフィズス菌や乳酸菌が豊富なヨーグルトや、「レジスタントスターチ」という食物繊維が豊富なバナナなどをよく食べるようにすると、腸内環境が整いやすいという

自分の好きなテンポを体に染み込ませよう!

自律神経の安定には、一定のリズムでプレーすることがとても重要。音楽を聴くことや歩くテンポを整えること、プレショットルーティンで打つ前に一定のリズムを作り出すことは非常に有効だという

左の表に2024年のヒット曲のBPM(1分間の拍数)を記載。自分にとってどのくらいのテンポが心地いいかの参考にしてみよう(レコチョクランキングより)

月刊ゴルフダイジェスト2025年3月号より

レッスン

レッスン ギア

ギア プロ・トーナメント

プロ・トーナメント コース・プレー

コース・プレー 雑誌

雑誌