【ギア選びのウソホント】Vol.224「昔はアイアンやウェッジでも“鉛チューン”していました」

堀越良和「ギア選びのウソホント」

堀越良和「ギア選びのウソホント」

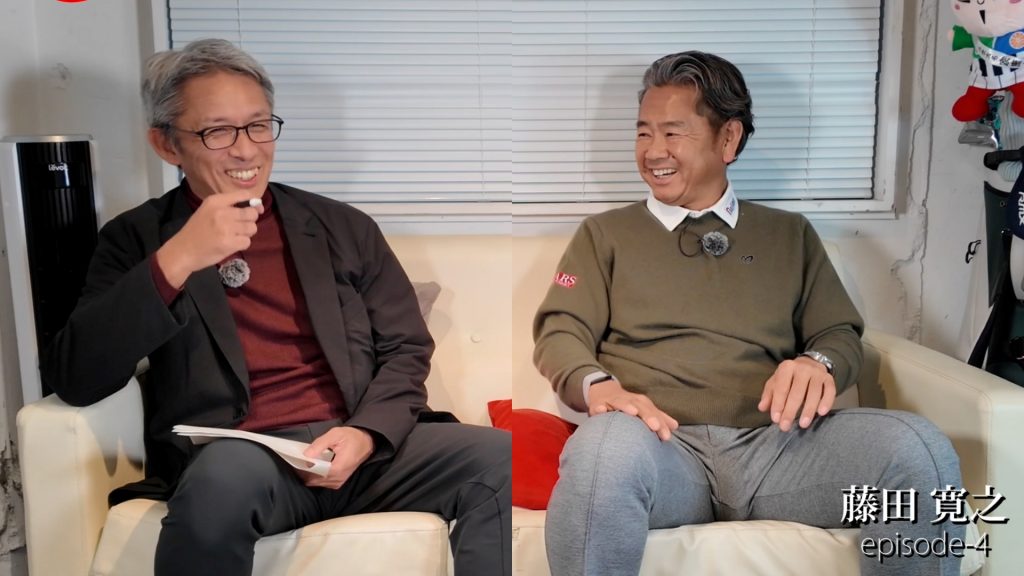

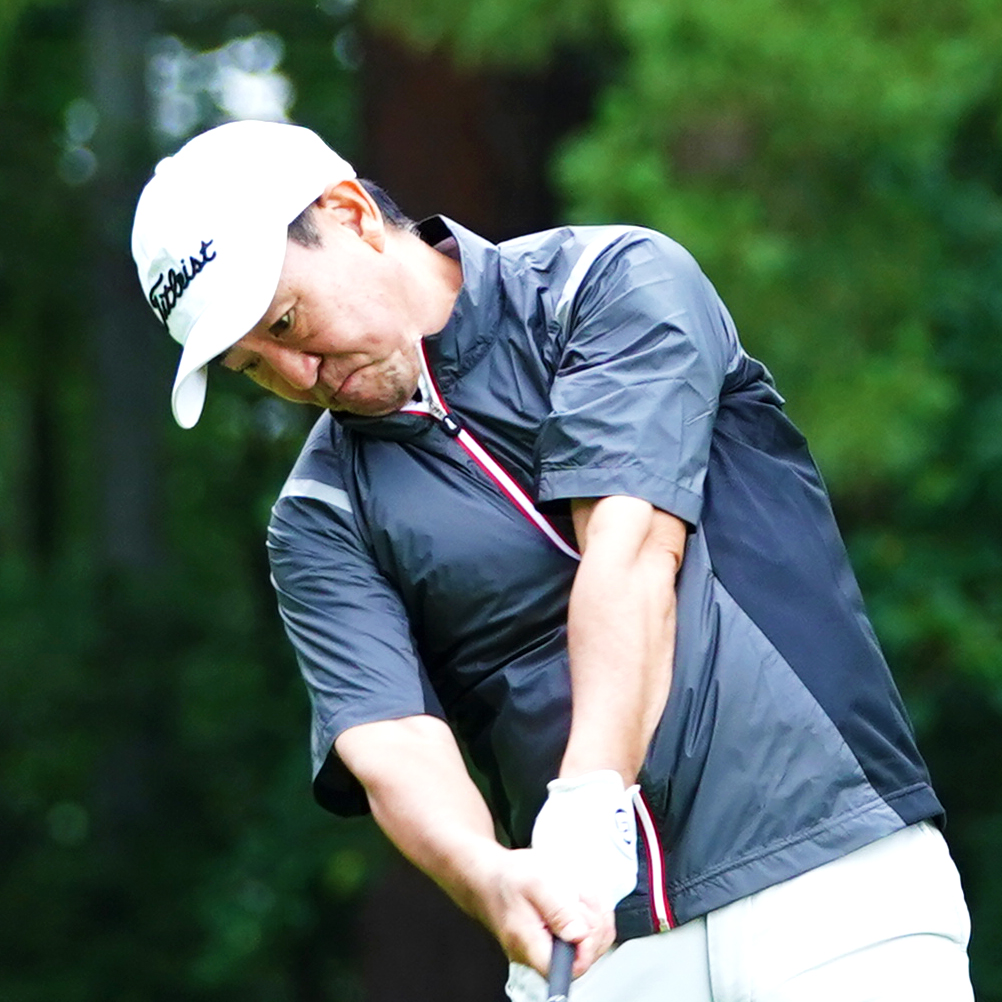

「キング・オブ・試打」としてお馴染みの堀越良和プロが、長年の知見から、ギア選びの際に重視すべきポイントや注意点をわかりやすく解説!

>>前回のお話はこちら

- 「キング・オブ・試打」としてお馴染みの堀越良和プロが、長年の知見から、ギア選びの際に重視すべきポイントや注意点をわかりやすく解説! >>前回のお話はこちら 前回、ウェイトの調整によって重心特性を変えられるUTの話をしましたが、自分のクラブ遍歴を振り返ってみると、改めて便利な時代になったな、と感じます。昔は、鉛を貼ることで、ク……

前回、昔のドライバーの“鉛チューン”の話をしましたが、もちろんアイアンでも行っていました。ハーフキャビティでバックフェースの下部分にウェイトがあるモデルを使っていたとき、打感はいいのですが、打つボールが少し浮き気味になってしまうのが気になりました。そこで上のキャビティ部分に鉛をベタッと貼ってみたところ、重心高が上がる感じになって、抑えたボールが打てるように。

また、昔のウェッジはネックが非常に長かったことを覚えている方も多いと思います。ネックが長いということは、そこの重さによって、自然に『重心が高い』『重心距離が短い』ということになります。ですから、操作性が“高すぎる”くらい高く、重心より下にボールが当たることによって、スピンも非常に入る重心特性のものがほとんど。

さらにソール形状を自分の打ち方に合わせるために、グラインダーでソールを削ったりしていたので、より高重心に。そこでバックフェース下部に穴を開けて、鉛を流し込んだりして、重さや重心の調整をしていた思い出があります。こういった多くのゴルファーの試行錯誤の経験値が、現代のクラブのウェイト調整機能につながっているように感じます。誰でも手軽に調整できる今だからこそ、いろいろと試して、自分の求める球筋や自分の打ち方に合った1本を作り上げてほしいと思うのです。

堀越良和

ほりこしよしかず。週刊ゴルフダイジェストで試打レビューを続けて約四半世紀の「キング・オブ・試打」

週刊ゴルフダイジェスト2025年3月25日号より

レッスン

レッスン ギア

ギア プロ・トーナメント

プロ・トーナメント コース・プレー

コース・プレー 書籍・コミック

書籍・コミック