3打縮まる!「カートナビ」活用法<後編>理想の攻略ルートを外れた場合の対処法とは?

月刊ゴルフダイジェスト

月刊ゴルフダイジェスト

コース攻略の第一歩として、まずはティーショットを打つ前にカートナビでグリーン形状を見て、最善のルートを見つけることが重要だと泉岡コーチは言う。ここからは引き続き、スコアメイクに重要なカートナビの活用法について、さらに詳しく聞いていこう。

TEXT/Kosuke Suzuki PHOTO/Takanori Miki、Hiroaki Arihara、Shinji Osawa ILLUST/Masaki Yamazato

>>前編はこちら

- 今や当たり前となったカートナビだが、実は多くの人が、しっかりと活用できていないとプロコーチの泉岡翔氏は言う。スコアアップにつながるカートナビの有効活用法を教えてもらおう。 TEXT/Kosuke Suzuki PHOTO/Takanori Miki、Hiroaki Arihara、Shinji Osawa ILLUST/Masaki Yamazato ……

コース情報と自分の

実力は両輪の関係

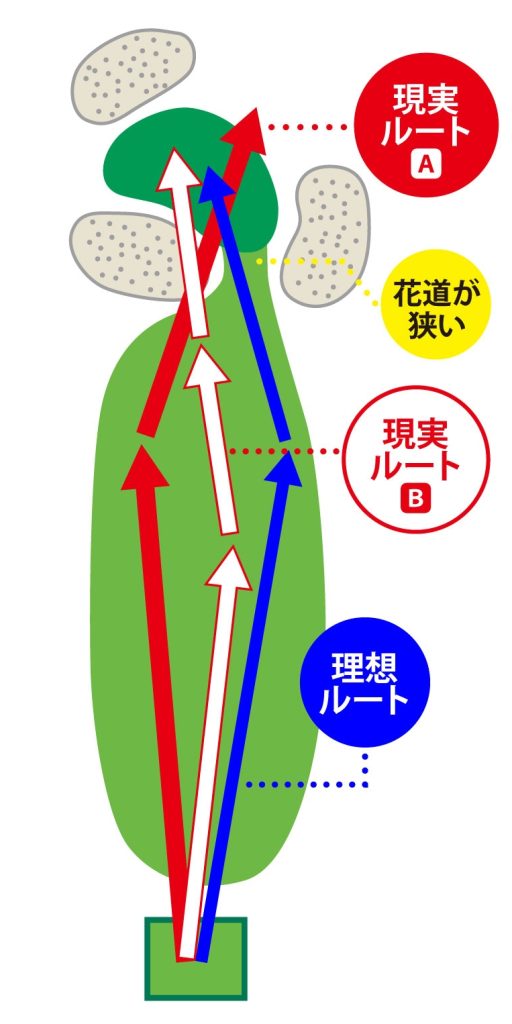

カートナビを使って理想のルートを想定しても、結局はそのとおりにいかないのがゴルフの難しさ。実際にはルート上にハザードがあったり、OBゾーンのすぐ近くに打たなければならないなど、難易度の高い攻め方になってしまうことも多々ある。

「最初に考えた理想のルートは、すべての基準ではありますが、この段階ではまだ机上の空論。これをどうやって現実に落とし込むかが重要なんです。その点カートナビがあれば、そういったバンカーやOBなどのコース情報が簡単に手に入ります」

そしてカートナビの情報と同時に、もう1つ必要な情報がある。それは「自分の実力」だ。これは客観的で正確なデータが多ければ多いほどよいが、まずはドライバーの球筋とアイアンの飛距離、ウェッジの弾道イメージの3つがポイントだという。

「ドライバーは右に行くのか左に行くのかのおおまかな指標となる球筋は知っておきたいですね。これがわかれば、左右どちらを優先して避けるべきかが見えてきます。そして7番アイアンのナイスショット時のキャリーとラン。全番手やらなくても、とりあえず7番を把握しておけば、前後の番手もある程度それに準じて考えられます。ウェッジは、100Y未満の得意なクラブを気持ちよく振ったときのキャリーとラン。これはレイアップした後など、グリーンを狙うショットの基準になります。まずはこの3つを、できれば弾道計測ができる練習場などで計測して客観的なデータとして把握することが、カートナビの情報を生かすためにも重要なポイントになります」

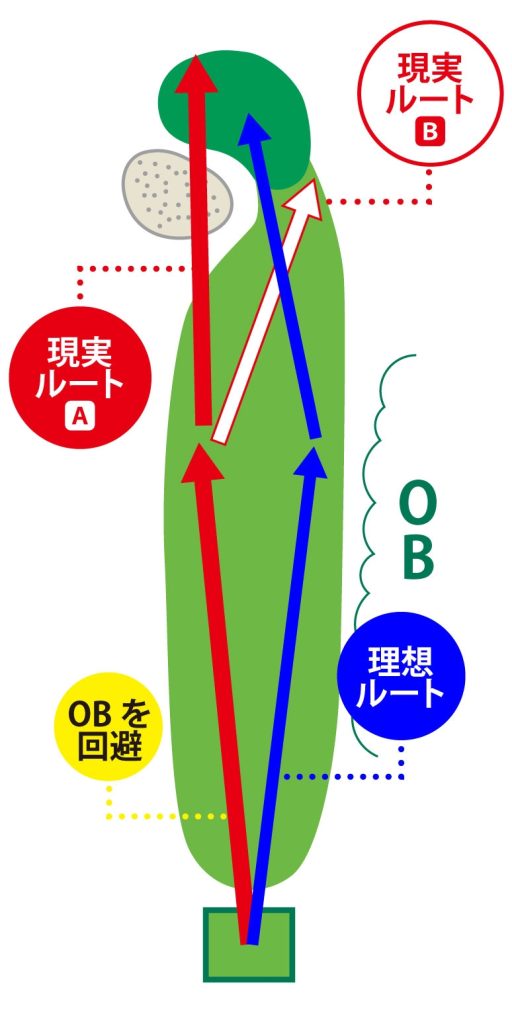

これら自分の実力が把握できれば、最初にチェックした理想のルートが実現可能かどうかが見えてくる。たとえば理想ルートはフェアウェイ右サイドだが、そのすぐ右のOBが浅ければスライサーにとってはリスクが高すぎる。ならばティーショットは安全にフェアウェイ左を狙う必要が出てくる。そしてそこから次善のルートを再設定することになる。

「これはミスした後も同じ手順です。理想ルートで攻められない時点で自分の“負け”を認めてルートを再設定する。パーを念頭に置いた判断を諦めて『基本ボギーだがパーの可能性も残る』と0.5打くらいの後退を受け入れることが肝心です」

現実的ルートの再設定はまず「負けを認める」ところから!

理想ルートが自分の実力では狙いにくいときは、ミスしたときと同様にルートの再設定が必要になる。この時点で自分の「負け」であることを認め、スコア的な後退を受け入れることが大事だ

Case 1

ティーショットでベストなルートを狙えないとき

右が理想だが右OBが怖い

右サイドのOBが浅く理想のルートを狙うとリスクが大きいため、そこを避けてティーショットを左サイドに狙いに変更した場合

●現実A 奥を許容してハザード越え

キャリーとランと成功率を考慮し、ハザード越えが可能ならこのルートもあるが、バンカーのリスクとオーバーを覚悟する必要がある

●現実B ハザードを避け花道に刻む

ハザード越えを避けたいなら花道に刻むのが現実的。3打目が寄ればパーの可能性も残るが、ボギーでも仕方ない

Case 2

グリーン周りがシビアで難しいショットになるとき

グリーン周りがバンカーだらけ

グリーン周りがバンカーだらけで、グリーンを狙うとどうしてもバンカーが絡む。バンカーに入れるリスクを減らしたい場合

●現実A 外れる前提でアイアンで狙う

2打目でグリーンを外すならせめて右奥になるよう割り切って、ある程度のバンカーのリスクを許容したルートを再設定

●現実B バンカーを避け3オン戦略

アイアンでのバンカー越えを諦め3打目のウェッジで勝負。それならティーショットがドライバーである必要がなくなる

自分のミスに対して

もっと寛容になろう

ルート設定ができても、実際のショットが想定外のエリアに飛んでマネジメントが崩壊するという実感を持つ人は多いだろう。これを防ぐには、結果の想定をもっと甘くすべきだと泉岡コーチは話す。

「アマチュアはプロよりもショットの想定がシビアで、許容範囲が狭いと感じます。狙いは点や線ではなく、自分の実力で起こり得るミスの幅を最初から想定して、余裕を持たせることが大事なんです。できればボール地点から、扇形のゾーンを想定してほしいですね」

同心円状の結果をイメージする人も多いが、同心円はどうしてもセンターの点に意識が引っ張られる。しかし扇形のビジョンなら球筋に応じて幅を取って設定しやすく、コースを広く使いやすいのが利点だ。

同心円ではなくV字の扇型で結果を予測しよう

ショットの左右のブレ幅を想定した扇形のビジョンを、カートナビの画面上に想定すると結果をイメージしやすい。扇がどうしてもNGゾーンにかかるなら、番手変更やレイアップが必要ということなので、素直に受け入れよう

扇ビジョンの頂点のヤーデージを測ろう!

扇のサイズは飛距離と曲がり幅で決まる。カートナビの画面上に扇の奥行きと幅を想定しつつ、自分の視覚とリンクさせよう

最後に、ここまでの話を踏まえたうえで、カートナビを見ながらルートを設定する際に判断基準となる考え方についてアドバイスをもらった。

「タイガー・ウッズには、試合で勝つための5つのルールがあるそうです。『ダブルボギーを打たない』とか『パー5でボギーを打たない』といったもので、これが完遂できれば結果は自ずとついてくるというわけです。これに倣ってアマチュアが100を切る、90を切るために必要な条件を各5つ挙げてみました。カートナビを見ながらルート設定する際の基準にしてみてください」

<100切りに必要な5つの鉄則>

1. OBはハーフ1.5個以下

大ミスによるOBはハーフ1回まで。想定外のプラス1回を許容してハーフ1.5回までに収める。これ以上はドライバーを持つことを諦めてでも防ぐことが大事

2. 5m以下からは2パットで上がる

グリーンの端に乗った場合の長い距離からの3パットは嫌がる必要はないし、2オン3パットならナイスボギーだ。ただし5m以下からの3パットはNG

3. ガードバンカーに入れない

バンカーは大叩きの原因。とはいえバンカーが多いコースでは避け切れないこともあるので、その場合は最低限、ピンに近い側のバンカーは絶対避けよう

4. パーオン+2打までに乗せる

道中でのミスはつきもの。ただしミスを取り返そうと欲張ると大叩きの原因になるので、パーオン+2までは許容してルート設定すれば大叩きはなくせる

5. 10Y以下からは必ず乗せる

ポイントはグリーンのどこでもいいから「必ず」乗せること。乗る確率が最大になる判断は何か。近いからと欲張って寄せようとするとミスになる

<90切りに必要な5つの鉄則>

1. トリ以上を打たない

ミスした場合に、そこから1打でもよく上がることではなく、トリを打たないことを最優先に考える。ダボをどこまで受け入れられるかがカギになる

2. OB、池に絶対入れない

ポイントは「絶対」。パーが狙えるチャンスを捨ててでも、OBや池のリスクがあるなら回避する。この「絶対」をどこまで徹底できるかがスコアを左右する

3. トラブルの次はフェアウェイから

林やフェアウェイバンカー、谷などのトラブルからは、1打で確実に脱出することは当然だが、その次の1打を、距離が残ってもフェアウェイから打つこと

4. 3パットでダボ以上を打たない

2オン3パットのボギーも、4オン2パットのダボもやむを得ない。しかし、3オン3パットなど、3パットしてダボ以上になることはなんとしても避けよう

5. バンカーからは1発で出す

バンカーは極力避けたいが、「絶対」とまで徹底する必要はない。ただし入れたら必ず1打で出すこと。ピンに寄せる必要もないし、グリーンに乗らなくてもOK

月刊ゴルフダイジェスト2025年8月号より

レッスン

レッスン ギア

ギア プロ・トーナメント

プロ・トーナメント コース・プレー

コース・プレー 書籍・コミック

書籍・コミック