【ターニングポイント】「“藤田寛之”という商品を磨き続ける職人でいたいんです」

ターニングポイント

ターニングポイント

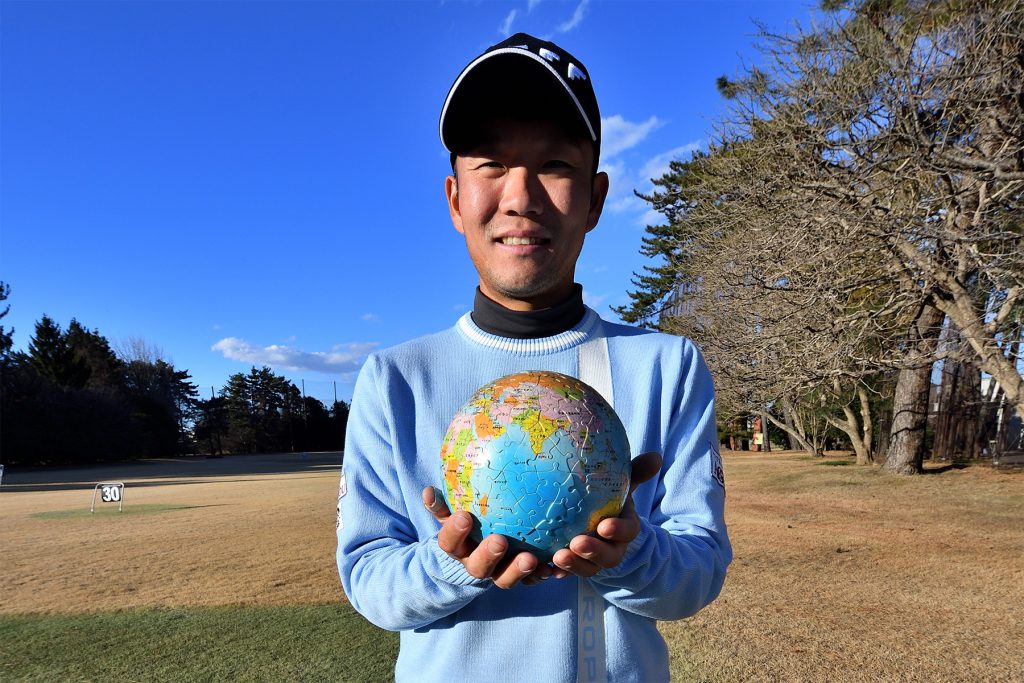

一流と称される者には、自身のゴルフスタイルを確立するためのきっかけとなった転機がある。例えばそれは、ある1ホールの苦しみかもしれない。例えばそれは、ある1ショットの歓びかもしれない。積み重ねてきた勝利と敗北の記憶を辿りつつ、プロゴルファーが静かに語る、ターニングポイント。藤田寛之の場合、それは、41歳で迎えた国内メジャー初制覇の重圧でもあった

TEXT/Yuzuru Hirayama PHOTO/Takanori Miki THANKS/ホテルモントレ神戸

1969年生まれ、福岡県出身。92年プロ入り。ツアー通算18勝。12年は年間4勝を挙げて賞金王。50歳となった19年は片山晋呉と並んで現役最長となる23年連続で賞金シードを確保。ワインのプロデュースや小型船舶免許の取得など趣味も多彩

トッププロには固定したイメージがそれぞれにある。

例えば藤田寛之なら、小柄で細身の体格や、飛距離よりも精度が重視されたようなショットや、そして巧みな小技によるスコアメイク、といったところだろうか。

けれども、イメージがいつも真実であるとは限らない。

ロッカールームでシャツを脱いだ彼の、隆起して影を作る逞しく美しい背筋。コース上では誰にも気付かれない、膨大な時間と労力とをかけて鍛え抜いたその肉体は、飛距離へのこだわりが彼にもあることを表白している。

レギュラーツアーは、野生での生き残りゲームのようなものです。シーズンオフで冬眠してきたいろんな肉食獣がいる中で、60数名しか翌年まで生き残れません。毎年飛ばす若者が次々と入ってきて、さすがにもう無理だろ、と思うわけです。僕のような小動物は(笑)。

そんなレギュラーツアーで、1年でも長く生き残るための僕の武器は、もちろんショートゲームです。飛ばし屋たちのことなんか気にしない、という時期もありました。だけど昨今パワーゲーム時代に突入して、飛ばしをあきらめたりしたら、それこそ生き残れませんよ。最低限の基準を自分で設けて、ヘッドスピード48、飛距離がキャリーで265ヤード、そこは維持しないと。

40過ぎてから週6日トレーニング。

正直、キツイですよ

40歳を過ぎてからはトレーニングばかりです。若い頃は肉体に困っていないから、技術ばかりを探していました。今は自分が落ちてきて、逆に周囲が上がっていくのがわかってしまうんです。自分が落ちていくのをいかに食い止めるか。しかも年々落ちていく幅は大きくなるばかりだから、トレーニング量も増やさざるを得ない。

オフは週6日のトレーニングを課しています。月木はウェート、火金はフィジカル、水土は有酸素。休みは日曜日のたった1日。正直、キツイですよ。

昨年のコロナ禍のときはウェートばかりやっていたせいか、ヘッドスピードが47m/sに落ちたんです。それからは、ダッシュとかアジリティとかジャンプとかをやることで、なんとか抗ってきました。周囲から見れば、この歳でレギュラーで生き残っているって、バケモノに見えるかもしれません。でも僕の内心は、必死ですよ(笑)。

20代は1勝ながら、30代に5勝、40代に12勝。43歳で年間4勝を挙げての賞金王初戴冠は、ツアー史上最年長記録である。

「遅咲き」。

藤田寛之というゴルファーは、一口にそう評される。

しかし、まだ咲くかわかりはしない若かりし頃の彼自身にとって、トーナメントを戦う日々は不安と焦燥の連続だった。長らく勝てず、なかなか咲けずにいたとき、支えとなったのは、師匠の芹澤信雄による、励ましの言葉だった。

プロデビューした1993年は、2戦目から7戦連続で予選落ちでした。もう総合的に何もかも足りなくて、自信なんてまったく持てなかったです。前年までジャンボさんのプレーをテレビ観戦していた僕なんかが、同じ舞台で戦うなんておかしいだろって自分で思っていましたから。

プロでやっていくのは無理なんじゃないか、シード権なんて獲得できるはずないと思っていた1994年の終わり頃、同じ西日本出身の吉村金八さんから「ジャンボ軍団に入れ」と言われたんです。強いプロと一緒にいれば、同じレベルに連れて行ってもらえるからと。でもちょっと待ってください、いくらなんでも僕のパワーでジャンボ軍団はないですよと(笑)。そこで、「それなら芹澤信雄だろ」と言われて、でも芹澤さんも神のような存在ですから。

所作、間の取り方、歩き方……夕食の豚カツまでぜ~んぶ真似て。ボクはなんちゃって芹澤信雄でした(笑)

翌年の三菱ギャラントーナメント、火曜日の朝にコースで芹澤さんを待って、今度一緒に練習ラウンドさせてください、とお願いしました。すると「今日、空いているから入れよ」と気さくに言ってくださって。芹澤さんは今でも弟子は取っていないんですけど、僕はそのときから勝手に師匠だと思っているわけです(笑)。

ゴルフの技術面はもちろんのこと、生活のことでもなんでも、わからないことはすべて芹澤さんに訊くようにしました。それに芹澤さんの行動を全部真似しましたね。コースでの所作、間の取り方、歩き方……。夕食の豚カツまで、全部真似て。しばらく僕はなんちゃって芹澤信雄でした(笑)。

1997年のサントリーオープンで初優勝できたんですけど、それからもずっと自信を持てずにいました。初優勝といっても、ジャンボさんが相手でビビリあがっての優勝でしたし、勝った喜びよりも、苦しみが終わった、という感じでしたから。

そんな時分、芹澤さんが同じ「チーム芹澤」の宮本(勝昌)と僕のことを、こんなふうに評されていたのを聞いたんです。

「宮本はいつか賞金王を獲るような選手になる。藤田はなかなか優勝はないけど、つねに賞金ランキング20位以内にいられるような選手になる」。

そんな言葉を聞いて、僕自身も、ショットメーカーではないし、あまり勝てないかもしれないけれど、1年でも長く上位に留まっていられたらいいなと思えたんですね。芹澤さんが示してくださった目標は、51歳になった今も変わりません。やっぱり、レギュラーツアーで1年でも長く上位に留まってプレーしたいです。

藤田寛之にとってのターニングポイントは、辛苦の歳月を重ねに重ねた41歳のときに訪れた。

国内メジャー初優勝がかかった大一番、2010年最終戦の日本シリーズ。百戦錬磨で1歳歳上の谷口徹の猛追を受けて一時は逆転を許してしまう。17番のイーグルで再び1打リードで迎えた、最終18番のパー3。

緊張して打った第1打が右バンカーへ。2打目は寄せてカップ奥から60センチにつけた。入れればメジャー初制覇のパーパット。ところが、パターを握る手はおろか、両足まで震えだした。その震えは、試合後もしばらく止まらなかったという。

例えば2010年の日本シリーズの最終日、17番パー5の第2打。残り255ヤード、右ラフからスプーンで打ったんです。プロの世界は、結果さえ良ければ、それが正解だったと評価されますよね。あの場面も、2オンに成功したからよかったですけど、もし失敗していたら、深いラフで左足下がり、そんなライからグリーンに乗るわけがないだろと言われます。つまりは結果論なんですよね。

だけど僕らプロは、もちろん結果なんてわからない中で戦っているわけです。一打一打必死で、不安しかないんですけど、どうにか選択するしかないわけです。

最終ホールは、バンカーから60センチに寄せただけで、ギャラリーは大拍手でした。藤田が勝ったな、という雰囲気で。だけどあの60センチがどれだけ難しいか、その場に立っている僕は、うわぁーと頭を抱えてしまう気分でした。

60センチとはいえ、ラインが難しくて下りのフック。距離を合わせて打つと、どうやっても入る気がしないんです。こんな60センチなら、カップ手前から真っすぐの3メートルのほうがよっぽどいいよと。カップ反対側にしゃがんでラインを見ながら、どうしよう、どうしようと考えて、今になってもなぜあんな選択をしたのか自分でもわからないんですけど、もう強めに打ってしまおうと。

そして構えると、人生でも経験ないほど究極に緊張して、足まで震えました。早く打て! と自分に言い聞かせるようにしてどうにか打って、結果的にカップに入ったんですけど、あれ、もし入っていなければ、強すぎてグリーンから出ていました。そうなっていたら、周囲からはバカかと非難されていたでしょうし、僕は病気になっていたでしょうね(笑)。もう僕のゴルフ人生で、あんなに震えが来ることは、ないだろうなあ。

パットの名手、藤田の武骨な手のひら。これまで気が遠くなるような数のボールを転がして練習し、ツアー18勝をつかみ取った

メジャー初制覇以降、日本シリーズで大会史上初の3連覇を達成。50歳代に入っても、2019年は5試合でトップ5入りし、史上6人目となる生涯獲得賞金15億円にも到達した。

見事に遅咲きの花を咲かせることに成功した彼に、ここまでの感謝や、ここからの理想を訊いた。

プロゴルファーになりたくてゴルフを始めたわけではなく、小学6年生のときに校庭や稲刈り後の田んぼで、単なる遊びで始めたんです。玄関に置かれていた父(寛実さん)のアイアンを内緒で持ち出して、小遣いで10個680円のロストボールを買ってきてね。

たまに芯に当たることが嬉しくて、その遊びは本当に楽しかった。だけど、プロになってからは、とにかく必死でした。父からは、「プロに受かったぐらいでなんだ」とか、「他の人はもっと球を打ってんだ」とか、「もうゴルフやめろ」とか言われたこともありました。でも2019年に脳梗塞で亡くなる数年前にぽつりと、「凄いな、お前」と言ってくれたんです。褒めてくれたことなんかない父なのにね。考えてみると、父に褒められたくて頑張ってきた部分もあるんです。父が喜んで泣いてくれたことが3回くらいあるんですけど、ズシリと心に残っていますよね。

肉体的にも精神的にもあきらめが悪い人間なんです。まだやれると思っているうちは看板は下ろしません

これからは、レギュラーでもう1回優勝したい。応援してくれている人たちと、もう1回喜びあいたい。そのために、藤田寛之という商品を、磨き続ける職人でいたいんです。磨くことをあきらめると、すぐに曇って光らなくなってくるから、いつもピカピカにしなきゃいけない。僕は肉体的にも精神的にも、あきらめが悪い人間なんです。まだやれると思っているうちは、看板は下ろしません。

そりゃ、若い世代と僕とでは、まったくモノが違います。例えるなら、若い世代は新しいエンジンを積んだ新型のレーシングカー。もう僕は旧型車。でも古い車だって、チューニング次第では対等に戦えるんです。

プロゴルファーといっても、いろんな人がいます。僕は、そのプロゴルファーたちに認められる、プロ中のプロになってみたい。そして、僕のプレーを見て、ジンジン心に響いて、泣いている人がいてくれたら、それが理想かな。

● ● ●

一昨年、同世代の谷口徹が賞金シードを落とし、人目も憚らずに涙した。まだシード選手であり続けている藤田に、インタビューの最後にその涙への思いを訊くと、彼らしい一言が返ってきた。

「なんで泣いているのかわからないというプロがいるなら、そんなのプロじゃない」。

50代のシード選手の、必死な戦いは続いてゆく。

月刊ゴルフダイジェスト2021年7月号より

レッスン

レッスン ギア

ギア プロ・トーナメント

プロ・トーナメント コース・プレー

コース・プレー 書籍・コミック

書籍・コミック